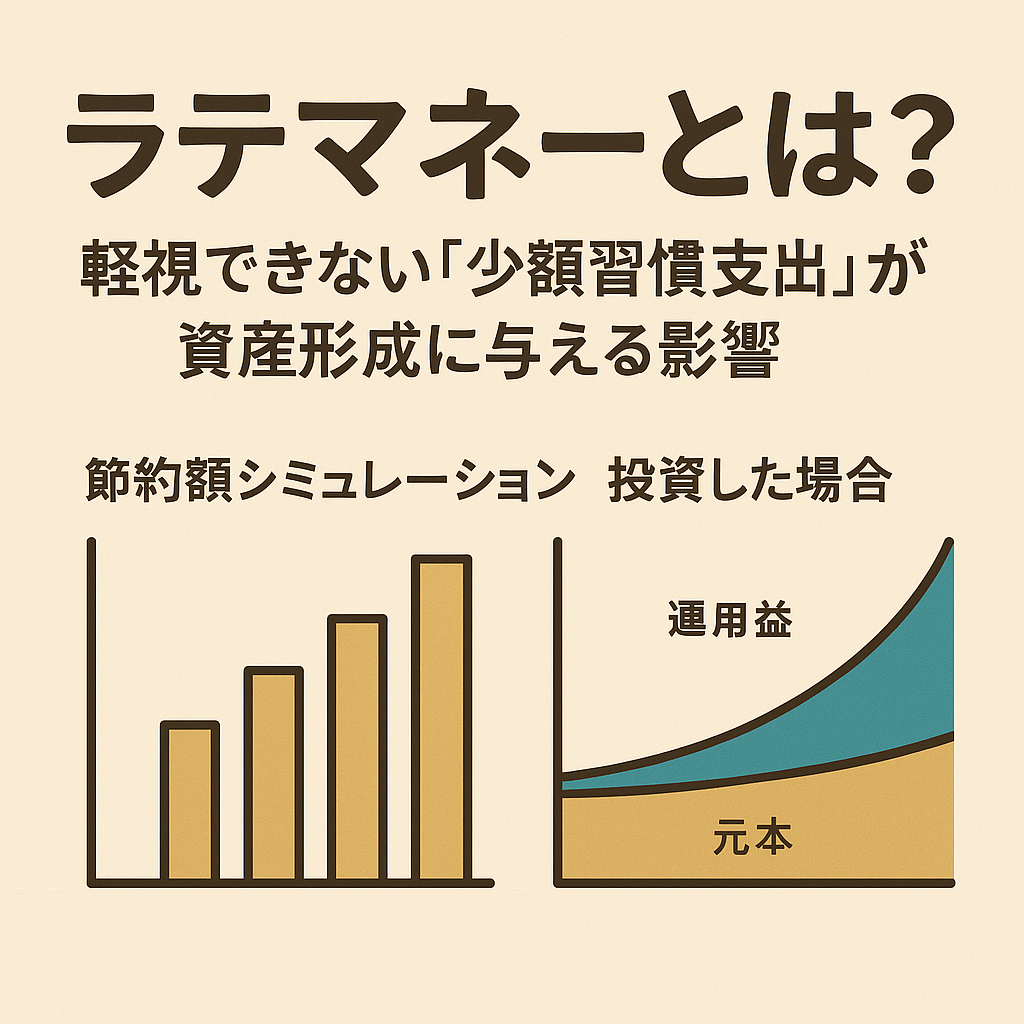

1.ラテマネーの定義と起源

「ラテマネー」(Latte Money、あるいは Latte Factor)は、米国の資産アドバイザー、デヴィッド・バック氏が著書『The Automatic Millionaire(自動的に大金持ちになる方法)』で提唱した概念です。

これはコーヒー1杯のようなちょっとした支出が、無意識に繰り返されることで、長期的には大きな金額に成長することを示しています

習慣化された少額支出―例えば通勤時のコーヒー、毎日の自販機飲料、コンビニでのついで買い。

または不要サブスク課金や ATM 手数料など――こうした支出は1回1回は軽くても「認識せずに支払い続ける」ことで気づかないうちに家計を蝕みます。

2.ラテマネーの代表例と影響

・ 毎日のコーヒーや飲料

1杯300~500円程度のコーヒーやカフェドリンク。これを平日毎日買えば、1年で10万~12万円、10年では100万〜120万円もの支出に。たとえ「自分へのご褒美」だとしても長期的には大きなインパクトがあります

・ コンビニや自販機のお菓子・雑貨

駅前のスーパーやドラッグストア、職場近くのコンビニなどで、つい目に入ってしまうスイーツやお菓子、雑貨。気づかぬうちに家計簿に記録されていない支出が積み重なります 。

・ ATM 手数料や交通費の無駄な出費

計画性なくコンビニ ATM を使う際の手数料や、定額支出ではない交通費なども意外と家計を圧迫します。日常的に使っていると無意識のうちの支出となり、ラテマネーとして扱われます。

・ サブスクリプションサービス(動画・音楽など)

「使わなくなったけど解約していない」サブスクの継続課金。月500~1,000円程度でも、複数契約があれば年間にすれば大きな浪費に。家計に対するインパクトを正しく理解する必要があります 。

・ ゲーム課金など小額アプリ内出費

無自覚に使ってしまいがちなスマホゲームへの少額課金。これも「気づかない支出」として、ラテマネーと同様に考えるべきです。

3.なぜラテマネーが問題なのか?

● 気づかない・記録されない出費

少額な出費ゆえにレシートをもらわなかったり、家計簿に記録し忘れることが多く、支出把握が難しい。

キャッシュレス時代には「お金が減る感覚」が薄まり、さらに見えにくくなります 。

● 習慣化による「思考停止的消費」

習慣として続けていると、一切の判断なく支出を続けることがある。

冷静に考えると必要なかった支出であることも多く、支出の無自覚化を招く原因です。

● 将来資産形成の機会損失

このような日常的な出費を貯蓄や投資に転用できれば、小額でも年間で数万円、長期的には大きな資産形成につながります。

株式投資は例えば1株から変えたりするので、千円程度から投資が可能です。

たとえば、1,000円のランチを我慢したら、ご褒美に1株買ってみる、みたいなことをすれば、身体はスリム、資産が増えることになり、最高なパターン。

ラテマネーが資産に早変わりです。

4.自分のラテマネーを把握する:ステップごとの手順

ステップ①:支出の棚卸し

レシートや利用明細を集めて、1週間〜1か月分の小額支出を見直します。家計簿アプリやキャッシュレス明細を活用して、習慣的な小さな支出を洗い出しましょう。

私の場合は、毎日コンビニコーヒーを飲んでます。自宅のコーヒーメーカーで粉からコーヒーを作ってます。そうしたら1杯30円くらいですね。めっちゃお得で、しかもコーヒーが上手い!

ステップ②:「ラテマネー」の候補を書き出す

頻繁に出費しているもの、必要性を問いにくいもの、習慣化している出費などをリスト化します。例:コーヒー、飲料・菓子、レジ袋、ビニール傘、課金、サブスク、ATM手数料など。

ステップ③:年間・月額ベースで金額を見積もる

たとえば、300円で週5日 × 4週 × 12ヶ月 = 年間約7万2千円、10年で約72万円の支出。こうした具体的数値を計算することで、削減インセンティブが高まります。

ステップ④:支出の意味を考える

自分にとってその支出が「必要なモチベーション」か「習慣的・無意識な浪費」かを自問します。場合によっては「ご褒美投資」として適切に残すことも一案です。

自分の機嫌を取ることはもっとも大切です!笑 気分ですべてのパフォーマンスが決まりますからね!

5.ラテマネーを上手に見直す方法

方法①:ルール設定による「回数制限」

全てを削るのではなく、例えば「週3回まで」「週2回だけ」と回数を限定。買わない日を設けることで、満足度は維持しつつ支出削減につながります。

自分の場合は、大好きなサウナは最大週1回、としてます。

方法②:代替手段の活用

・マイボトル・水筒持参(職場や外出先で飲料購入を減らす)

・お弁当持参(ランチや飲食代の節約)

・折りたたみ傘やマイバッグ持参(ビニール傘やレジ袋代カット)

こうした工夫が習慣化すると、無意識支出が確実に減らせます。

方法③:予算化・仕組み化

ラテマネーとして予め月間予算を設定し、その枠内で使うようにすることで「使いすぎ」を防げます。また、サブスクは定期的にチェックし、利用価値が低ければ解約を検討します。

方法④:支出の使途を「貯蓄・投資」に振り替える

節約した分を貯蓄口座に回す、または月3,000円程度から投資信託や米国株に運用することで、10年後には数十万〜数百万円規模の資産形成につながる可能性があります。

6.ラテマネーを見直すことで得られる効果・事例

● 年間数万円→10年で数十万円の節約

例えば「週5日、1日300円のドリンクをカット」すると、月3,000円 × 12か月 = 年間36,000円、10年では36万円。さらに他の支出も見直せば資産形成の土台を築けます。

● 投資にまわせば複利で増える可能性

月3,000円を年利3%で10年間投資した場合、約42万円に増える計算。これは給与収入以外での資産成長手段として有意義です。

● 心理効果-「ご褒美消費」がより価値あるものに

頻度を減らして楽しむスタイルに変えると、満足感が高まり、贅沢感も増します。一方で「なんとなく買ってしまう習慣」は支出の機械的な浪費へと変化します。

7.ラテマネーとの付き合い方の個人差:節約 ≠ 拡大否定

● ラテマネーを“投資的に使う”選択

ラテマネーも「自分を整える投資」だと位置付けて、一定の範囲で楽しむ人もいます。「この一杯が仕事に向かうモチベーションになる」と感じられるなら、むしろ生活の質を支える支出と見なすこともできます。

● 「節約の敵」⇔「自分を高めるご褒美」の視点

ラテマネーを単なる浪費と否定するのではなく、自分にとっての価値を見定めることが重要。「無自覚な習慣支出→自愛や経験への投資へ切り替える」ことでお金との付き合い方が変わります。

8.まとめ:ラテマネーを意識し、未来資産をつくる習慣へ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ラテマネーとは | 無意識・習慣化された少額支出(例:コーヒー、コンビニ買い、サブスク、ATM手数料など) |

| 問題点 | 気づかない出費、無意識の支出、資産形成の機会損失につながる |

| 見直しステップ | 明細収集 → 支出候補リスト化 → 年間換算 → 意味判断 |

| 改善方法 | 回数制限、代替手段、予算化、投資振替、定期チェック |

| 効果 | 年間数万円〜10年で数十~数百万円の節約・資産化、満足度アップ、生活の見直しによる精神的整理 |

今できること:具体的アクションプラン(徹底解説版)

ラテマネーを意識するだけで家計は改善しますが、実行できる「小さな一歩」を明確にすることが大事です。ここでは、初心者でも今日からすぐに取り組める具体的なアクションを5ステップに分けて解説します。

1. 一週間分のレシート・明細を確認する

まずは現状把握が最優先です。ラテマネーは「気づかない支出」なので、感覚だけで把握するのは難しいです。

実践方法

- レシートを1週間分だけ捨てずに保管する

- キャッシュレスの場合は、アプリの利用履歴や銀行の明細をスクショ

- 家計簿アプリを使うなら、1週間だけでも手入力で記録してみる

コツ

- 最初は1週間だけでOK。いきなり1か月だと挫折しやすい

- 「合計額」ではなく「回数」に注目すると、自分の癖が見えやすい

例:コンビニで週7回、コーヒーだけで週5回など

2. 支出を月間・年間単位に換算して“見える化”する

小さな支出は単発では意識できません。年間単位で換算すると、インパクトが可視化されます。

実践方法

- 1回あたりの支出 × 週の回数 × 52週 ≒ 年間支出

- 例:コーヒー350円 × 週5回 × 52週 ≒ 91,000円/年

コツ

- 見える化には紙よりもアプリやExcelが便利

- 年間に換算したら、10年スパンでも計算するとインパクト大

例:上記コーヒー10年分 ≒ 91万円

3. 不要な支出を“ひとつだけ”カットする

全てを削るとストレスでリバウンドするので、まずは一つだけ削減して効果を体感するのがコツです。

実践方法

- 「最も回数が多い支出」または「満足度が低い支出」を1つ削減

- 例:

- 自販機での飲料 → 水筒に置き換え

- 使っていない動画サブスク → 一旦解約

- ATM手数料 → 引き出し日を固定

コツ

- “ゼロ”にしなくてもOK。週5回→週3回でも十分効果あり

- 成功体験を作ることが、次の改善につながる

4. 節約できた分を「別口座」や「投資」に回す

削減したラテマネーは、ただ財布に残しておくと消えてしまいがちです。見える形で資産に変えることが重要です。

実践方法

- 節約した分を毎月自動で貯金口座に移す

- ネット銀行の「目的別口座」や「貯金箱機能」を活用

- 月3,000円~でも投資信託の積立に回せば複利効果が期待できる

コツ

- 目に見える“貯まる感覚”がモチベーションになる

- 投資に回す場合は、iDeCoやつみたてNISAなど節税効果も活用すると効果倍増

5. 3か月ごとにラテマネーを再チェックする

改善は一度きりではなく、習慣化が大切です。定期的に「どれだけ減ったか」「どこがまだ無駄か」を振り返ります。

実践方法

- 3か月ごとにレシート・明細を振り返る

- 削減効果を計算して、年間いくら貯まったかを確認

- 余裕があれば削減分を次の投資や体験に回す

コツ

- 家計簿アプリなら「月別レポート」で自動集計される

- 節約額を旅行やレジャーに充てると、楽しみながら継続できる

終わりに

ラテマネーは決して「悪」ではなく、“自分のライフスタイルの選び方”と捉えることが大切です。一方的に削減せず、自分にとって価値ある支出かどうかを問い直すことで、無駄ではなく「意味あるお金の使い方」に変えていくことができます。

この習慣を継続することで、「無自覚な出費」から「意図的な資産形成」へと視点をシフトできます。ぜひ、今日から自分のラテマネーを見直す第一歩を踏み出してみてください。